○紀宝町総合評価方式試行要領

平成19年12月17日

告示第82号

(目的)

第1条 この告示は、紀宝町が発注する建設工事において、入札者から性能、機能、技術等(以下「性能等」という。)に関する提案(以下「技術提案」という。)を募集し民間の技術を積極的に活用することにより、価格だけでなく、価格以外の技術的な要素を考慮することにより公共事業の質を高めることを目的に、入札時に工事価格及び性能等をもって申し込みをさせ、これらを総合的に考慮して落札者を決定する方式(以下「総合評価方式」という。)の実施に関し必要な事項を定め、その適正な活用を図ることを目的とする。

(対象工事の範囲)

第2条 この要領に定める対象工事の範囲は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 総合的なコストに関する事項

入札者の提示する性能等によって、工事価格に、工事に関連して生ずる補償費等の支出額及び収入の減額相当額(以下「補償費等の支出額等」という。)並びに維持更新費を含めたライフサイクルコストを加えた総合的なコストに相当程度の差異が生ずると認められる工事

(2) 工事目的物の性能、機能に関する事項

入札者の提示する性能等によって、工事価格の差異に比して、工事目的物の初期性能の持続性、強度、安定性などの性能・機能に相当程度の差異が生ずると認められる工事

(3) 社会的要請に関する事項

環境の維持、交通の確保、特別な安全対策、省資源対策又はリサイクル対策を必要とする工事であって、入札者の提示する性能等によって、工事価格の差異に比して対策達成度に相当程度の差異が生ずると認められる工事

(4) その他

総合評価方式に基づき執行することが適当であると、当該業務を所掌する課等(以下「発注機関」という。)の長が認める工事

(総合評価方式の選定)

第3条 総合評価方式は、次の各号に掲げる入札方式から選定する。

(1) 標準型

高度な技術提案を要する工事及び技術的な工夫の小さい工事以外の工事について、環境の維持、交通の確保、特別な安全対策等の評価項目に関し、性能等を数値化し(数値方式)、又は定性的に表示する(判定方式)ことにより、性能等と入札価格とを総合的に評価する。(別紙1)

(2) 高度技術提案型

高度な技術提案を要する工事について、ライフサイクルコスト、工事目的物の強度、耐久性、供用性(維持管理の容易性)等、環境の維持、景観等の評価項目に基づき、高度な技術提案(歩掛・単価を含む)を活用して、性能と入札価格とを総合的に評価する。(別紙2)

(3) 簡易型

技術的な工夫の小さい工事で、簡易な施工計画や施工方法、同種工事の経験、工事成績等に基づき性能と入札価格とを総合的に評価する。(別紙3)

(入札方式の指定及び執行)

第4条 町長又はその委任を受けて契約を担当する者(以下「契約担当者」という。)は、第2条に該当する工事の施工にあたり、当該工事を所掌する紀宝町請負工事等指名審査会(以下「指名審査会」という。)の審査を経て入札方式の指定を行う。

(総合評価方式技術審査会)

第5条 指名審査会の長は、総合評価方式技術審査会(以下「技術審査会」という。)を設置することとする。

2 技術審査会は次の各号に掲げる事項を調査審議し、その結果を当該業務の指名審査会に報告するものとする。

(1) 総合評価にかかる技術提案の要求要件、技術提案の範囲の設定

(2) 総合評価にかかる評価基準の設定

(3) 提出された技術提案の審査

3 技術審査会は、会長・副会長及び委員をもって構成し、その主たる構成は別紙4を参考に対象工事の規模・内容により選定するものとする。又、事務局は総務課に置くものとする。

4 技術審査会は、地方自治法施行令第167条の10の2第4項に基づき、あらかじめ、以下に掲げる事項について三重県において設置する学識経験者等で構成する三重県公共工事総合評価意見聴取会の意見を聞くこととする。なお、専門工事等において特殊な技術提案を求めて評価するなどの場合は、別途学識経験者の意見を聴くことができることとする。

(以下(1)~(3)地方自治法施行令より。文中『落札者決定基準』は、『評価項目・評価基準』をさすものとする。)

(1) 総合評価方式を行おうとするとき、総合評価方式によることの適否について

(2) 落札者決定基準を定めようとするとき、当該落札者決定基準を定めるにあたり留意すべき事項について

(3) 落札者を決定しようとするとき、予定価格の制限の範囲内の価格をもって行われた申込みのうち、価格その他の条件が最も有利と思われるものの決定について

(指名通知又は技術資料収集に係る通知等に明示する事項)

第6条 提案を募集する場合においては、指名通知及び入札説明書に次の各号の事項を加える。

(1) 指名通知

ア 当該工事が、総合評価方式であること。

イ 技術提案により施工しようとする場合は、その内容を明示した設計及び施工計画書を提出すること。技術提案が適正と認められない場合に標準案に基づいて施工する意志がある場合には、標準案による施工計画を併せて提出すること。また標準案に基づいて施工しようとする場合には標準案による施工計画を提出すること。

ウ 技術提案等の採否について通知すること。

エ 資料作成説明会を実施すること。(資料作成説明会を開催する場合。)

オ 資料のヒアリングを実施すること。(資料のヒアリングを実施する場合。)

カ 提案で求める性能、機能、技術等の要求要件及び評価基準

キ 総合評価の方法及び落札者の決定方法

(2) 入札説明書

ア 第1号の内容の詳細

イ 技術提案等の審査に当たっては、施工の確実性、安全性、費用等について評価すること。

ウ 技術提案等の採否に付いて、通知すること。その際、技術提案が適正と認められなかった場合には、その理由を付すること。また、技術提案及び標準案の両方を提出した建設業者に対して標準案に基づく競争参加資格の確認を行う場合、建設業者は、技術提案が適正と認められなかった理由に対して、理由の説明要求を行うことができるものとすること。

エ 技術提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態になった場合には、無償で使用できるものとすること。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りではないこと。

オ 技術提案を適正と認めることにより、設計図書において施工方法等を指定しない部分の工事に関する建設業者の責任が軽減されるものではないこと。

カ 性能等に関わる提案が履行できなかった場合で再度施工が困難あるいは合理的でない場合は、契約額の減額、損害賠償等を行うこと。

(提案の提出)

第7条 提案の提出に係る手続は次の各号に掲げる。

(1) 提案を求める範囲

技術提案を求める範囲は、設計及び施工方法等に関するもので、原則として設計図書において指定されたもののうち、総合評価方式による総合評価の方法によって、発注者に有利となる調達が可能な提案を期待できるもので、民間の技術開発を積極的に活用することが適当と認められるものの中から、工事の特性に応じて定めることとする。

(2) 提案を求める部分の位置づけ

技術提案を求める部分については、設計図書において施工方法等を指定しないものとする。

(3) 提案の提出方法

入札者は、技術提案を行う場合、その内容を明示した設計及び施工計画書(以下「技術提案書」という。)を提出するものとする。なお、入札者は、技術提案が適正と認められない場合において標準案に基づいて施工する意志がある場合、標準案による施工計画を併せて提出することができるものとする。

(技術資料作成説明会の開催、提出資料のヒヤリング)

第8条 指名審査会の長は、必要があると認めるときは、技術資料作成説明会の開催、及び資料のヒアリングについて、第5条に規定する技術審査会に実施させることができるものとする。

(提案の審査)

第9条 提出された技術提案及び標準案に基づく施工計画等については、技術審査会による審査を経るものとする。

2 技術提案に基づく施工計画等の審査にあたっては、施工の確実性、安全性、標準案と比較した経済性等を、また標準案に基づく施工計画の審査にあたっては、施工の確実性、安全性を評価するものとする。なお、建設業者が技術提案及び標準案に基づく施工計画等を併せて提出した場合において、技術提案に基づく施工計画が適正であると認められるときは、標準案に基づく施工計画の審査は行わないものとする。

(提案の採否の通知)

第10条 技術提案の採否については、技術提案を提出した建設業者に通知するものとする。

2 技術提案が適正と認められなかった者に対しては、その理由を付して通知するものとする。なお、技術提案及び標準案の両方を提出した建設業者に対して標準案に基づく競争参加資格の確認を行う場合、建設業者は技術提案が適正と認められなかった理由に対して、理由の説明要求を行うことができるものとする。

(総合評価の方法)

第11条 総合評価方法については次の各号に掲げる。

(1) 評価の対象とする技術的要件について、当該工事の目的・内容に応じ評価項目を設定する。

(2) 各評価項目の評価に応じ得点を与える。

(3) 価格及び性能等に係る総合評価で、除算方式の場合は、前号の各評価項目の得点の合計を当該入札者の入札価格で除して得た数値をもって行う。

(4) 価格及び性能等に係る総合評価で、加算方式の場合は、第2号の各評価項目の得点の合計に当該入札者の入札価格を点数化したものを合算して得た数値をもって行う。

(1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。

(2) 入札に係る性能等が、入札公告又は技術資料収集に係る掲示において明らかにした性能等の要求要件(以下「技術的要件」という。)の最低限の要求要件を全て満たしていること。

(3) 評価値が、予定価格の算出の前提となる状態で想定される得点を、予定価格で除した数値(以下「基準評価値」という。)を下回っていないこと。

2 評価値の最も高い者が2人以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。

(提案内容の保護)

第13条 技術提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りでない。なお、この旨を技術資料作成要領、特記仕様書等に記載することにより、建設業者に周知するものとする。

(責任の所在とペナルティ)

第14条 指名審査会の長が技術提案を適正と認めることにより、設計図書において施工方法等を指定しない部分の工事に関する建設業者の責任が軽減されるものでないこと、また、性能等に関わる提案が履行できなかった場合で再度施工が困難あるいは合理的でない場合は、契約金額の減額、損害賠償等を行う旨を入札説明書又は、技術資料作成要領及び契約書に記載するものとする。

附則

この告示は、平成19年12月20日から施行する。

附則(平成31年告示第21号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

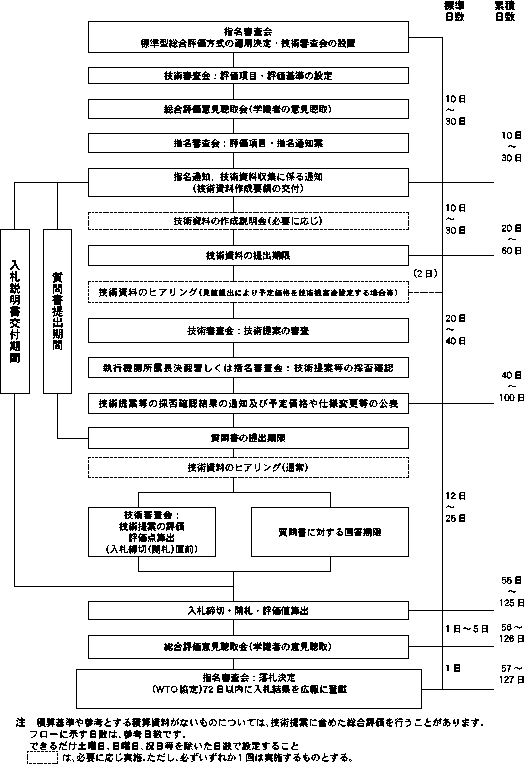

別紙1(第3条関係)

標準型総合評価方式(指名競争入札)

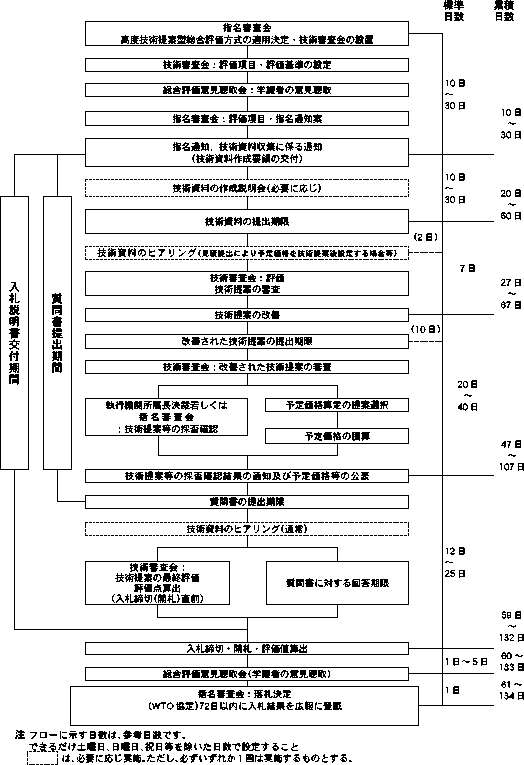

別紙2(第3条関係)

高度技術提案型総合評価方式(指名競争入札)

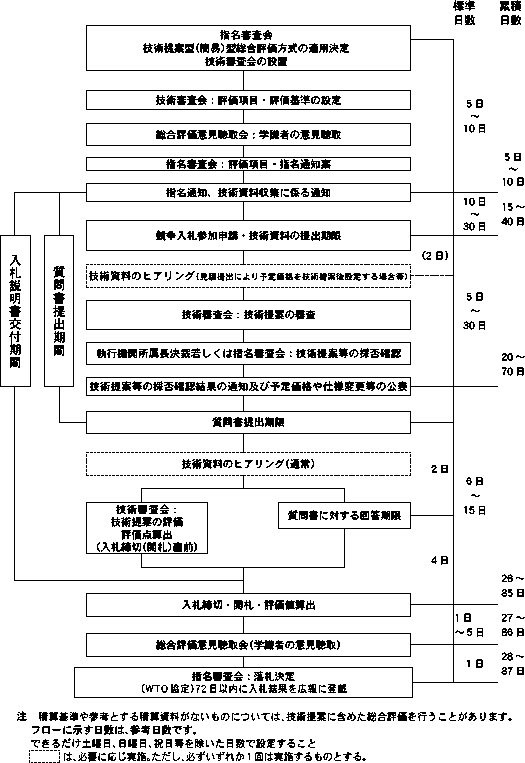

別紙3(第3条関係)

簡易型総合評価方式(指名競争入札)

別紙4(第5条関係)

総合評価方式技術審査会の構成

会長 基盤整備課 課長補佐

副会長 企画調整課 課長補佐

委員 環境衛生課 課長補佐

委員 基盤整備課 係長又は主事

(注1) 上記構成は、対象発注工事の工事内容・工事規模等により、その構成を設定するものとする。