○紀宝町特別支援教育に係る副次的な籍制度実施要綱

令和5年9月1日

教育委員会告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、県立特別支援学校等の小学部・中学部に在籍する児童生徒(以下「児童生徒」という。)が、居住する地域の紀宝町立小学校・中学校(以下「小・中学校」という。)に副次的な籍を置くことにより交流及び共同学習等を推進し学習機会の充実を図る事を目的として、紀宝町特別支援教育に係る副次的な籍制度(以下、「副次的な籍制度」という。)の実施に必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において副次的な籍制度とは、当該児童生徒が交流及び共同学習を目的とした次に掲げる活動を行うため、紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める居住する地域の小・中学校に副次的な籍を置くことをいう。

(1) 直接的な交流; 副次的な籍のある小・中学校の授業又は学校行事への参加等をいう。

(2) 間接的な交流; 副次的な籍のある小・中学校との作品、手紙、通信の交換等をいう。

(副次的な籍制度の対象)

第3条 副次的な籍制度の対象となる児童生徒は、県立特別支援学校の小学部・中学部に在籍する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は副次的な籍制度の対象としない。

(1) 保護者が副次的な籍制度の利用を希望しない児童生徒

(2) 病気治療等のために入院し、一時的に県立特別支援学校に転学をしている児童生徒

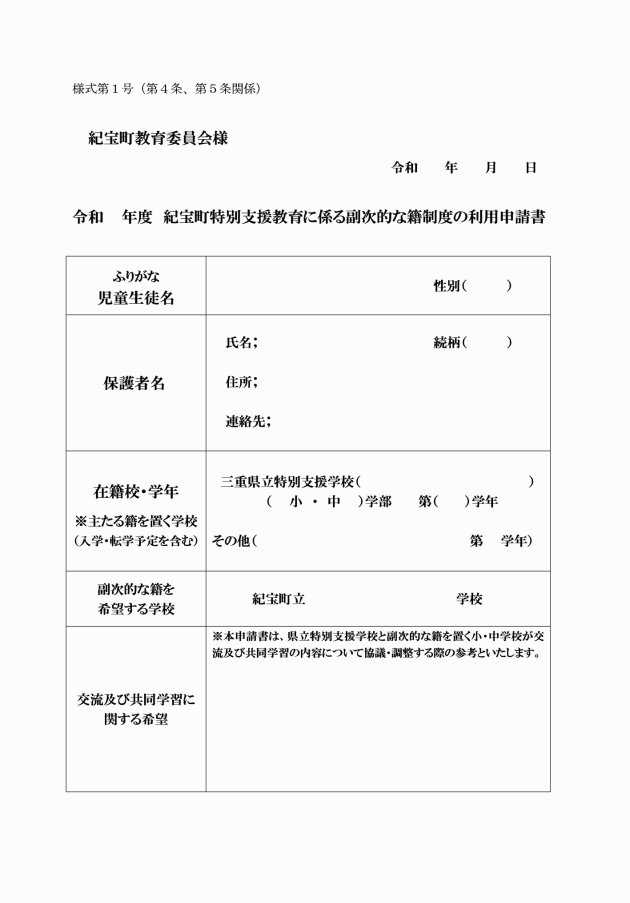

(県立特別支援学校の新入学生等に係る、副次的な籍制度の利用申請手続)

第4条 教育委員会は、県立特別支援学校に新たに就学(入学・転学)する者の保護者に対し、副次的な籍制度の目的及び内容を説明するものとし、本制度の利用を希望する保護者は、「紀宝町特別支援教育に係る副次的な籍制度利用申請書(様式第1号)」を教育委員会に提出し、許可を得る。

2 前項の提出を受けた教育委員会は、当該児童生徒の副次的な籍を置く小・中学校を決定する。併せて県教育委員会へ報告する「就学児童生徒通知書等(入学・進学・転学)」に副次的な籍を置く小・中学校名を記載するものとする。

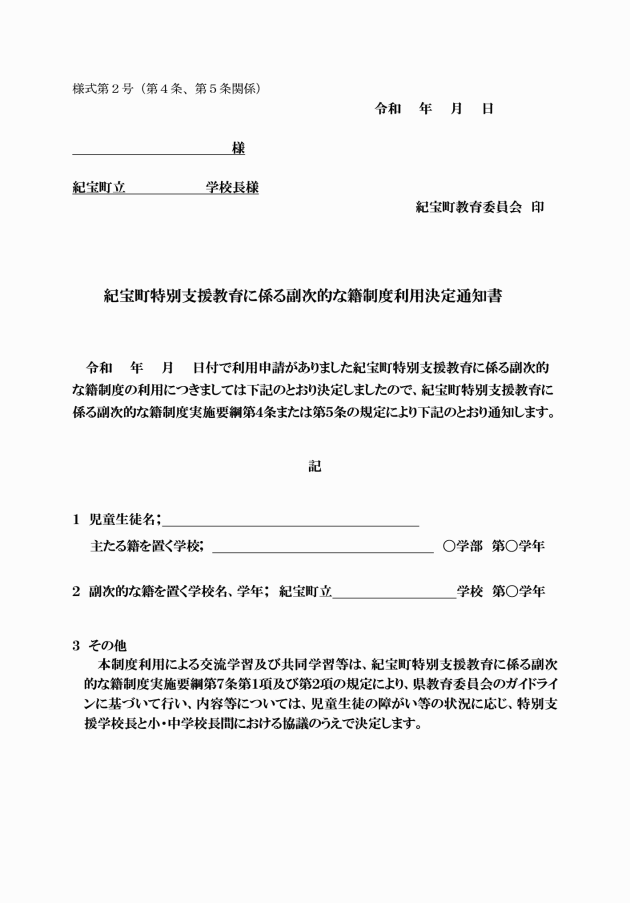

3 教育委員会は、学齢簿等に副次的な籍を記載するとともに、「紀宝町特別支援教育に係る副次的な籍制度利用決定通知書(様式第2号)」を保護者、及び副次的な籍を置く小・中学校に送付する。

4 教育委員会は副次的な籍制度の利用を決定した児童生徒については、その者が主たる籍を置く県立特別支援学校にもその旨通知する。

(県立特別支援学校に在籍している児童生徒が副次的な籍制度の利用を希望する場合の利用申請手続)

第5条 既に県立特別支援学校に在籍している児童生徒及び保護者が本制度の利用を希望する場合は、在籍校にその旨申し出るとともに、「紀宝町特別支援教育に係る副次的な籍制度利用申請書(様式第1号)」を教育委員会に提出する。

2 前項の提出を受けた教育委員会は、当該児童生徒の副次的な籍を置く小・中学校を決定する。

3 教育委員会は、学齢簿等に副次的な籍を記載するとともに、「紀宝町特別支援教育に係る副次的な籍制度利用決定通知書(様式第2号)」を保護者及び副次的な籍を置く小・中学校に送付する。併せて、その者が主たる籍を置く県立特別支援学校にも副次的な籍を指定した小・中学校を通知する。

(交流及び共同学習)

第6条 交流及び共同学習は、県教育委員会のガイドラインに基づいて行うこととする。

2 交流及び共同学習の内容は、児童生徒の障がい等の状況に応じ、特別支援学校の校長と、副次的な籍を置く小・中学校の校長間における協議の上、決定する。

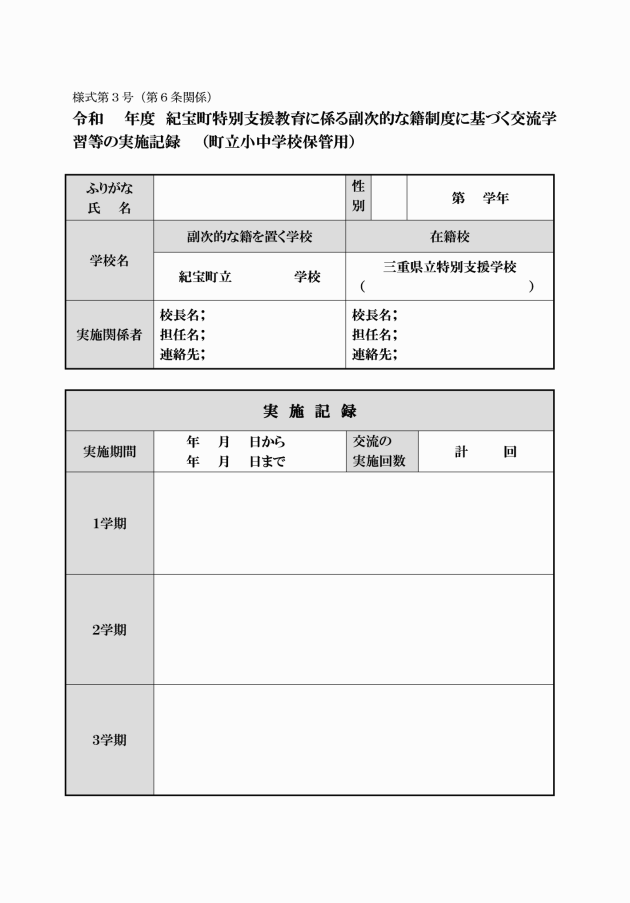

3 副次籍な籍を置く小・中学校は、「紀宝町特別支援教育に係るに基づく交流学習等の副次的な籍制度実施記録(様式第3号)」を作成し、学校に保管する。

(副次的な籍を置く小・中学校等への指導・助言)

第7条 教育委員会は、第6条に規定する交流及び共同学習の内容及び副次的な籍制度の実施に関し、必要に応じて小・中学校へ指導・助言を行う。

(その他)

第8条 その他、副次的な籍制度の実施に必要な事項については、教育委員会、県教育委員会、県立特別支援学校、副次的な籍を置く小中学校で協議する。

2 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、令和5年9月1日から施行する。