○紀宝町文書取扱規程

平成18年1月10日

訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 文書の収受及び配布(第13条―第17条)

第3章 文書の処理(第18条―第23条)

第4章 文書の浄書及び発送(第24条―第28条)

第5章 文書の整理保存(第29条―第43条)

第6章 保存簿冊の借覧(第44条)

第7章 補則(第45条―第49条)

附則

第1章 総則

(目的等)

第1条 この訓令は、文書事務を迅速かつ正確に処理し、その効率的な運営を図るため、文書の取扱い及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

2 主務課長は、常にその課における文書事務が適正かつ円滑に処理されるよう留意し、その処理の促進等に努めなければならない。

(文書取扱いの原則)

第2条 文書事務は、すべて正確かつ迅速に行い、能率的に処理し、常にその取扱いの経緯を明らかにしておくとともに、保管及び保存を的確に行わなければならない。

(1) 文書 事務の処理に必要な一切の書類等をいう。

(2) 帳票 一定の様式を印刷又は複写した事務用紙、伝票等をいう。

(3) 課等 紀宝町課設置条例(平成18年紀宝町条例第5号)において定める課(所)

(4) 課長等 前号に規定する課(所)等の長をいう。

(文書主管課長の責務)

第4条 文書主管課長は、文書の管理がこの訓令に従って適正かつ円滑に行われるよう指導するとともに、必要があると認めるときは、課等における文書の実態を調査し、又は文書の管理に関し、課長等に対し報告を求め、若しくは改善のための指示を行うことができる。

(課長等の責務)

第5条 課長等は、それぞれの課等における文書の管理を総括するとともに、その課等における文書事務を円滑かつ適正に処理するよう留意し、職員の指導に努めなければならない。

(文書取扱主任及び文書取扱副主任)

第6条 課長等の文書事務を補佐するため、課等に文書取扱主任及び文書取扱副主任を置く。ただし、課長等が必要がないと認めるときは、文書取扱副主任を置かないことができる。

2 文書取扱主任は、課等の庶務を担当する課長補佐又は係長をもって充て、文書取扱副主任は、職員の中から課長等が指名する。

3 文書取扱副主任は、文書取扱主任の事務を補佐し、文書取扱主任が不在のときは、その職務を代行する。

(文書取扱主任の職務)

第7条 文書取扱主任は、課等における文書事務の処理及び管理が整然と行われるよう配慮し、次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書の処理状況の点検及び保管状況の指導改善に関すること。

(2) 文書の審査及び保存期間の決定に関すること。

(3) 文書の収受及び発送に関すること。

(4) 簿冊の保管及び引継ぎに関すること。

(5) 例規の整備に関すること。

(6) その他課等の文書処理に関すること。

(帳簿)

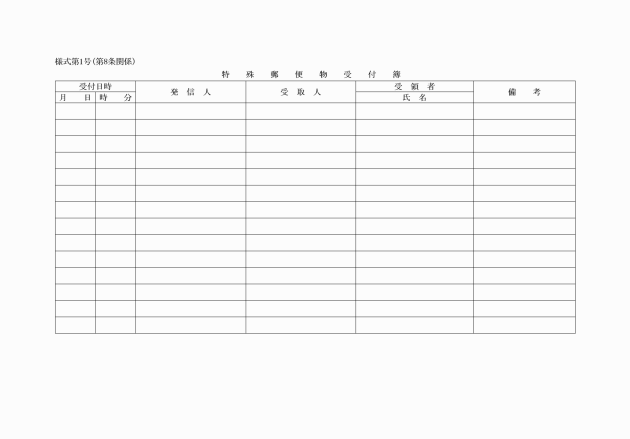

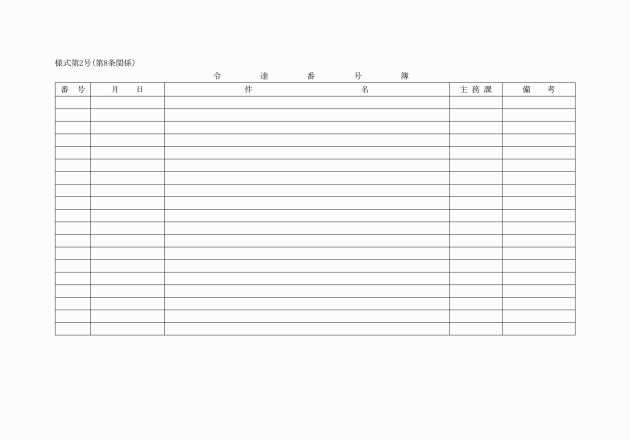

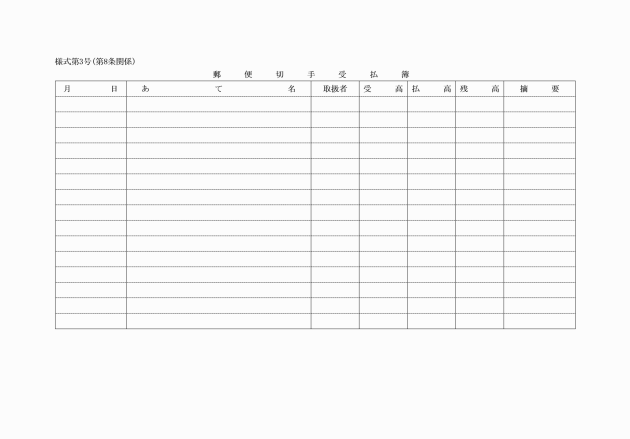

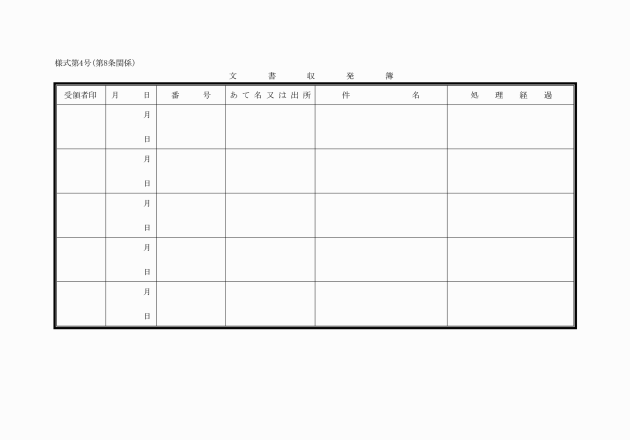

第8条 文書の取扱いに要する帳簿(以下「帳簿」という。)は、次のとおりとする。

(1) 文書主管課に備える帳簿

ア 特殊郵便物受付簿(様式第1号)

イ 令達番号簿(様式第2号)

ウ 郵便切手受払簿(様式第3号)

(2) 各課等に備える帳簿

ア 文書収発簿(様式第4号)

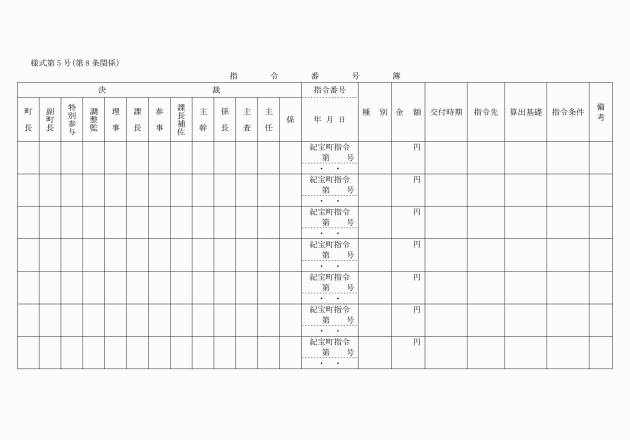

イ 指令番号簿(様式第5号)

ウ 文書分類表

エ ファイルリスト

2 文書主管課長又は課長等は、必要があると認めるときは、前項に掲げる帳簿以外の帳簿を設けることができる。

(帳簿の作成)

第9条 帳簿は、会計年度により作成しなければならない。ただし、令達番号簿その他文書主管課長が定める帳簿は、暦年により作成するものとする。

(文書の左横書き)

第10条 文書は、すべて左横書きとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 法令その他の定めにより左横書きにできないもの

(2) 文書主管課長が左横書きにすることを不適当と認めたもの

(文書の種類)

第11条 文書の種類は法規文書、公示文書、令達文書、往復文書、庁内文書及びその他の文書とし、その区別は別表に掲げるとおりとする。

(文書の記号及び番号)

第12条 文書には、次のとおり記号及び番号を付さなければならない。

(1) 総務課 紀総第 号

(2) 防災対策課 紀防第 号

(3) 企画調整課 紀企第 号

(4) 税務住民課 紀税第 号

(5) 環境衛生課 紀環第 号

(6) 福祉課 紀福第 号

(7) みらい健康課 紀健第 号

(8) 産業振興課 紀産第 号

(9) 基盤整備課 紀基第 号

(10) 相野谷診療所 紀診第 号

第2章 文書の収受及び配布

(文書の受領)

第13条 本庁に到達した文書は、文書主管課長が受領する。ただし、課等に直接到達した文書(第15条第2項に掲げる文書を除く。)については、当該課長等が受領する。

(料金の未納又は不足郵便物の取扱い)

第14条 郵便物を受領するに当たって郵便料金の未納又は不足のものがあるときは、官公署から発送されたもの又は文書主管課長が認めたものに限り、その未納分又は不足料金を納付して受領することができる。

(文書の配布)

第15条 文書主管課長は、受領した文書を主務課長に開封しないで配布するものとする。ただし、開封しなければ配布先が判明しない文書については、開封して配布するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、親展文書、親展電報、書留、簡易書留、配達証明等は、特殊郵便受付簿に必要事項を記載の上、該当課に認印を受けるものとする。

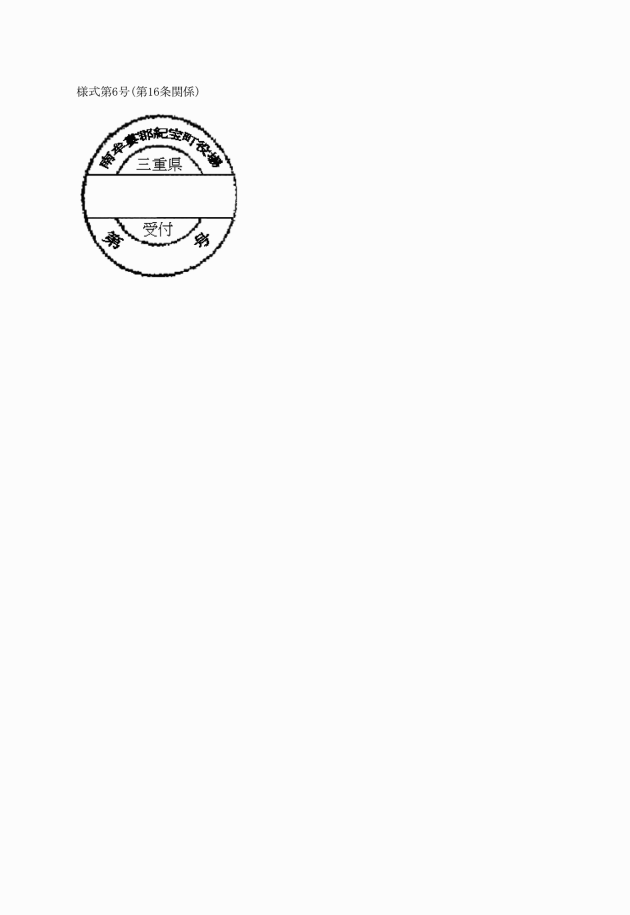

2 文書取扱主任は、文書を課長等から受領したときは、当該文書の余白に受付印(様式第6号)及び供覧印を押し、文書番号その他必要な事項を文書主管課長が指定した方法により登録させるとともに、その文書番号を当該受付印内に記入しなければならない。ただし、軽易な刊行物、ポスター、あいさつ状その他これらに類する文書については、当該文書に受付印を押すことで足りる。

3 訴訟又は不服申立てに関する文書その他到達の日時が権利の得喪又は変更に関係のある文書は、受付印に到達日時を明記するとともに、文書収発簿に到達の日時を記載しなければならない。

4 他課に配布すべきものと認められる文書又は物品の配布を受けた課等の文書取扱主任は、速やかに当該文書又は物品を文書主管課長に返付するものとし、返付を受けた文書主管課長は、直ちに配布の手続をとらなければならない。

(2以上の課等に関係する文書)

第17条 2以上の課等に関係する文書は、文書主管課長が最も関係の深いと認める課等に配布する。

2 課長等は、配布された文書又は直接受領した文書のうち、他の課等に関係のあるものについては、その写しを当該課長等に送付しなければならない。

第3章 文書の処理

(配布文書の処理の原則)

第18条 配布文書は、すべて主務課長が査閲し、直ちにこれを処理するように努めなければならない。ただし、重要事件又は異例のものは、町長又は副町長の指示を受けなければならない。

(主務課長主義)

第19条 文書の処理は、すべて主務課長が中心となり、絶えず文書の処理の促進に留意し、事案が完結に至るまでその経過を明らかにしておかなければならない。

(起案)

第20条 すべての事案の処理は、文書によるものとする。

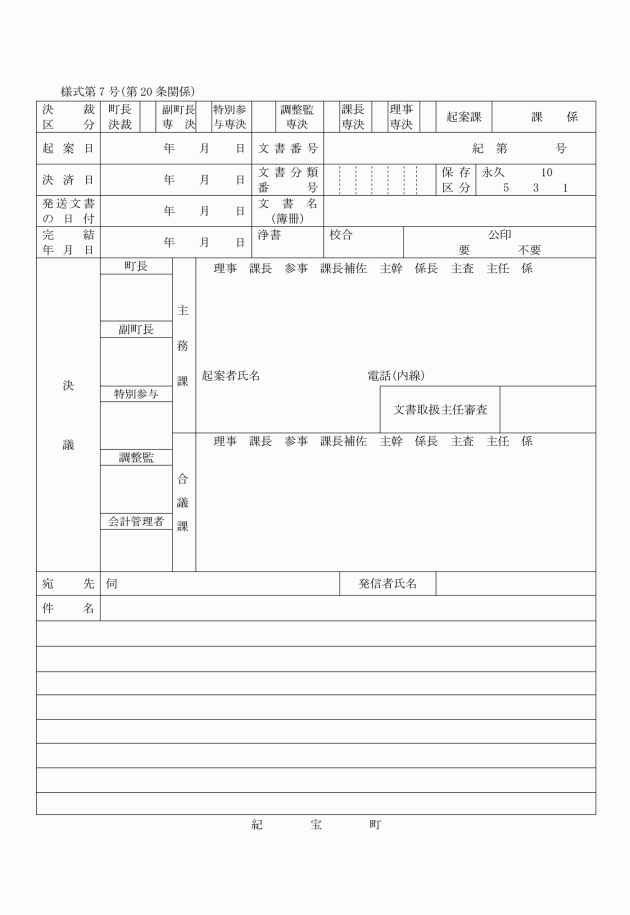

2 文書による事案の処理は、次に掲げるものを除き、起案用紙(様式第7号)を用いなければならない。

(1) 定例的又は軽易な事案で一定の帳簿又は帳票を用いて処理するもの

(2) 定例的で多数にわたる事案で、あらかじめ当該書式について文書取扱主任の承認を得ており、以後当該事案が発生したときはその書式によって処理するもの

(起案上の留意事項)

第21条 起案文書は、次の事項に留意し、作成しなければならない。

(1) 常用漢字及び現代仮名遣いにより簡潔に記載すること。

(2) すべて題名を付し、結論を先に箇条書きにする等留意の上作成し、必要があるときは、関係法令名、例規名等を記載し、関係文書、参考資料等を添えること。

(決裁)

第22条 決裁を要する文書は、起案者から課内を回議し、考査を経て順次上司に提出して、決裁を受けなければならない。

2 機密に属する文書の決裁については、主務課長又は係長若しくは起案者自ら上司に携行して決裁を受けるものとする。

3 他の課に関係のあるものは、副町長に提出するに先立って、関係課に合議するものとする。

4 決裁を受けた文書については、起案者が決裁年月日を記入しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、決裁に関し必要な事項は、紀宝町決裁規程(平成18年紀宝町訓令第3号)の定めるところによる。

(代決)

第23条 職員が代決をする場合は、決裁欄に代決の表示をし、押印しなければならない。

第4章 文書の浄書及び発送

(浄書及び番号)

第24条 決裁を受けた文書で発送すべきものは、起案者の責任において速やかに浄書しなければならない。

2 文書の浄書をしたときは、文書番号の必要のあるものについて、記号及び番号を記載するものとする。

3 条例、規則、告示等は、別に番号簿を設けなければならない。

(公印の押印)

第25条 浄書済の発送文書は、紀宝町公印規則(平成18年紀宝町規則第6号)に規定するところにより、公印を押印しなければならない。また、特に必要がある場合は、「契」と契印する。ただし、次に掲げる文書については、公印を省略することができる。

(1) 印刷又は複写した文書で軽易なもの

(2) 本庁、附属機関又は行政委員会等に発する通知、照会、回答等の文書で軽易なもの

(3) 統計資料その他の参考資料等の送付状

(4) 書簡

(文書の発送)

第26条 文書の発送は、課等において直接発送の必要があるもののほか、文書主管課で行う。

2 課等は、一時に大量の文書を発送しようとするときは、事前に文書主管課に連絡しなければならない。

(料金節減の取扱い)

第27条 文書を発送するときは、取扱いを比較し、最も経済的な方法により発送しなければならない。

(広報の登載文書の取扱い)

第28条 広報に登載を必要とする文書については、紀宝町広報活動に関する規則(平成18年紀宝町規則第12号)に定めるところにより取り扱う。

第5章 文書の整理保存

(文書の分類)

第29条 文書の分類は、別に定める。

(文書整理の原則)

第30条 文書は、常に整理し、紛失、火災、盗難等の予防を完全にして、重要なものは、非常災害時に際して速やかに持ち出せるように、あらかじめ準備しておかなければならない。

(文書の整理)

第31条 処理が終了した文書(以下「完結文書」という。)は、定められた簿冊に、直ちにつづり込まなければならない。

2 完結文書の完結する年度は、当該文書の完結年月日の属する会計年度とする。ただし、4月1日から5月31日までの間において施行する前年度の出納に関する完結文書については、当該文書の完結年月日の属する会計年度の前年度に属するものとする。

(簿冊の整理等)

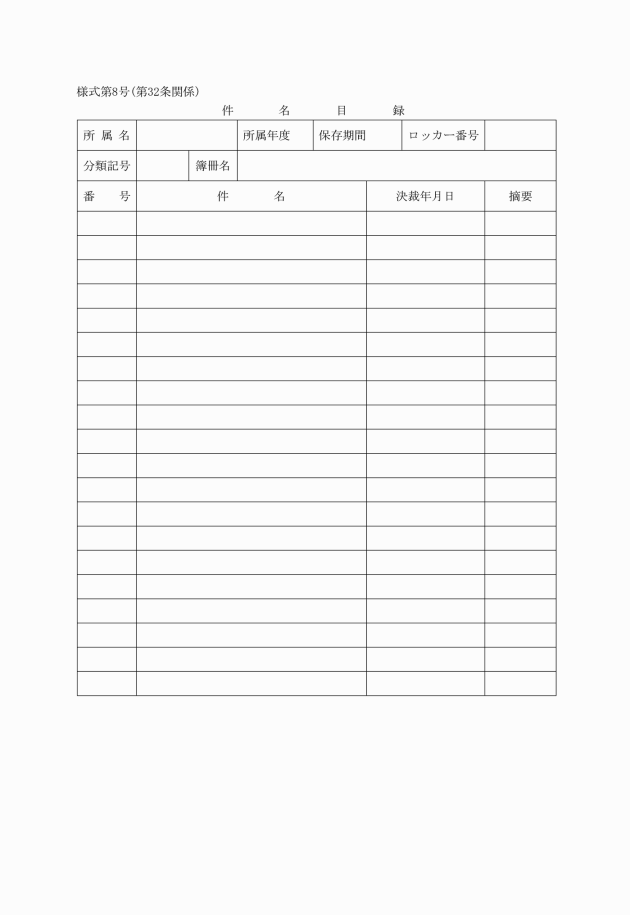

第32条 簿冊は、年度による文書は年度ごとに、暦年による文書は暦年ごとに、保存年限別に、かつ、文書分類別に区分し、整理することとする。

2 簿冊の完結年度は、当該簿冊に最後につづり込んだ完結文書の完結年度とする。

3 簿冊には、簿冊名、文書分類(分類記号)、所属年度、廃棄年度、所属名等を記載した背表紙を付さなければならない。

4 簿冊の表紙裏に、当該簿冊中に、文書内容を示す件名目録(様式第8号)を添付する。ただし、第34条第1項第4号及び第5号については、この限りでない。

5 文書主管課長は、当該年度において発生する各課等の簿冊を、文書管理システムに登録しなければならない。

(簿冊の保管)

第33条 簿冊は、常に整然と分類して整理し、必要なときに直ちに取り出せるよう保管しなければならない。

2 現年度又は前年度(現年又は前年)に生じた簿冊は、課等において保管しなければならない。

3 前年度(前年)に生じた簿冊の保管期間は、完結年度の翌年度の3月31日までとする。

(保存期間)

第34条 文書の保存期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 永年保存(背表紙の色「赤」)

(2) 10年保存(背表紙の色「青」)

(3) 5年保存(背表紙の色「黄」)

(4) 3年保存(背表紙の色「緑」)

(5) 1年保存(背表紙の色「白」)

2 前項各号に規定する保存期間の区分は、おおむね次のとおりとする。

(1) 永年保存

ア 条例、規則、訓令その他の例規原議文書

イ 訴訟及び審査請求に関する重要なもの

ウ 配置分合、改称、境界等に関するもの

エ 町の沿革及び町史の資料となる重要なもの

オ 職員の任免、進退、賞罰、身分等の人事に関する重要なもの

カ 議会の会議録、議決書及びこれに関する重要なもの

キ 重要な団体等の設置廃止に関するもの

ク 公有財産の取得処分に関する重要なもの

ケ 歳入歳出予算及び決算に関するもの

コ 公債及び借入金に関する重要なもの

サ 契約に関する重要なもの

シ 統計に関する特に重要なもの

ス 町長の事務引継に関するもの

セ 許可及び認可に関する重要なもの

ソ 儀式表彰に関する文書で特に重要なもの

タ 町の基本的な計画に関する重要なもの

チ 工事関係書類で特に重要なもの

ツ 所轄行政庁の重要な令達及び通知

テ 審議会等の重要な諮問書及び答申書

ト 原簿、台帳等で重要なもの

ナ その他重要にして永年保存の必要があると認める書類

(2) 10年保存

ア 訴訟及び審査請求に関するもの

イ 金銭出納に関する重要な書類

ウ 町税その他公租公課に関する重要なもの

エ 統計に関する重要なもの

オ 事務改善に関するもの

カ 要望書に関する重要なもの

キ 審議会等の諮問書及び答申書

ク 原簿及び台帳

ケ その他10年保存を必要とする書類

(3) 5年保存

ア 金銭出納に関するもの

イ 補助金に関するもの

ウ 町税その他公租公課に関するもの

エ 行政執行上必要な調査、統計及び報告に関するもの

オ 主な行政事務の施策に関するもの

カ 要望及び請願に関するもの

キ その他5年保存を必要とする書類

(4) 3年保存

ア 職員の勤務の実態を証するもの

イ 給与に関するもの

ウ 予算編成及び執行に関するもの

エ 一般行政事務の施策に関するもの

オ 職員の事務引継書

カ 照会、回答その他往復文書に関するもの

キ その他3年間保存を必要とする文書

(5) 1年保存

ア 共通文書等の補助的な書類

イ 完結後直ちに廃棄できず、2年以上の保存を要しない文書

3 前2項の規定にかかわらず、法令に保存期間の定めのある文書及び事項が完成する間証拠として保存する必要がある文書の保存期間は、それぞれの法令に定める期間又は時効期間とする。

4 簿冊の保存期間は、つづり込んだ完結文書の保存期間による。この場合において、保存期間の異なる完結文書を一の簿冊につづり込んだときは、その異なる保存期間のうち最も長い保存期間をもって当該簿冊の保存期間とする。

5 課等で保管した年数は、保存期間に通算する。

(保存期間の決定)

第35条 簿冊の保存期間は、課等においてこれを決定しなければならない。

2 保存期間の計算は、会計年度によるものは完結した日の属する翌年度の4月1日から、暦年によるものは完結した日の属する翌年の1月1日から、起算する。

(簿冊の引継ぎ)

第36条 課長等は、第34条第3項に定める期間を経過した簿冊(1年保存及び常時使用する簿冊を除く。)を、毎年7月30日までに、文書主管課長が指定した方法により引き継がなければならない。

(簿冊の審査)

第37条 文書主管課長は、前条の規定により引継ぎを受けた簿冊(以下「保存簿冊」という。)を引継対象ファイルリストと照合し、簿冊名、保存年限、起年度、完結年度等を審査した上で整理し、保存期間が10年及び5年のものにあっては、保存箱の廃棄年度を記載し、書庫等に保存しなければならない。

(集中書庫での保存管理)

第38条 第34条第1項第1号から第3号までに属する簿冊で、文書主管課長へ引継ぎを行った簿冊は、集中書庫で保存管理する。

2 集中書庫は、文書主管課長が管理する。

3 集中書庫の場所は、文書主管課長が定める。

4 第34条第1項第4号及び第5号に属する簿冊は、集中書庫での保存管理を行わない。ただし、文書主管課長が認めるときは、この限りでない。

5 集中書庫の中は、常に清潔を保ち、湿気及び虫害を防ぐとともに、喫煙その他一切の火気を使用してはならない。

6 集中書庫の出入りについては、文書主管課の指示に従わなければならない。

(危機管理)

第39条 文書主管課長は、天災その他の災害に即応できるよう文書の保管に留意するとともに、紛失、盗難等の予防にも万全を期さなければならない。

(永年保存文書の保存期間の見直し)

第40条 文書主管課長は、保存期間が30年を経過した永年保存文書について、以後の保存の必要性を再検討するよう、課長等に指示することができる。

2 文書主管課長は、課長等と協議の上、なお継続して保存する必要性が認められない文書は、次条の手続を経て廃棄しなければならない。

(保存簿冊の廃棄)

第41条 文書主管課長は、毎年6月30日までに廃棄対象ファイルリストを作成し、課長等に対し廃棄すべき簿冊を通知しなければならない。

2 前項の規定により通知を受けた課長等は、廃棄対象ファイルリストに基づいて廃棄の可否を判断しなければならない。

3 保管文書の廃棄は、主務課長がこれを実施する。

4 保存文書の廃棄は、文書主管課長がこれを実施する。

(継続保存を要する保存簿冊)

第42条 主務課長は、廃棄対象簿冊のうち、保存期間を経過しても、なお保存する必要があると認める簿冊については、廃棄対象ファイルリストに延長する理由等を付記し、文書主管課長に申し出なければならない。

(廃棄上の注意)

第43条 廃棄する文書で機密に属するもの又は他に悪用されるおそれがあると認められるものは、その部分を塗消、切断等の適切な処置をとらなければならない。

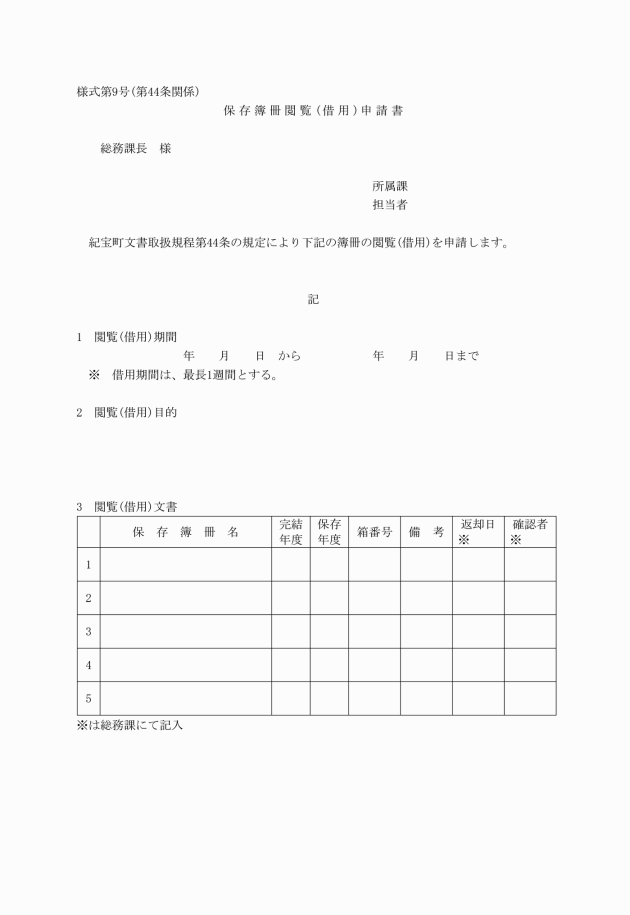

第6章 保存簿冊の借覧

(保存簿冊の貸出し又は閲覧)

第44条 保存簿冊の貸出しを受けようとする職員又は閲覧をしようとする職員(以下「借覧者」という。)は、保存簿冊閲覧(借用)申請書(様式第9号)に必要な事項を記入し、文書主管課長に提出しなければならない。

2 借覧者は、簿冊を破損又は紛失したときは、直ちに文書主管課長に連絡して指示を受けなければならない。

3 借覧者は、いかなる理由があっても、貸出しを受け、又は閲覧する簿冊について、抜取り、取替え、書き入れ又は他の職員への転貸をしてはならない。

4 簿冊の貸出期間は、1週間以内とする。ただし、特に必要があると認めるときは、文書主管課長の承認を受けて期間を延長することができる。

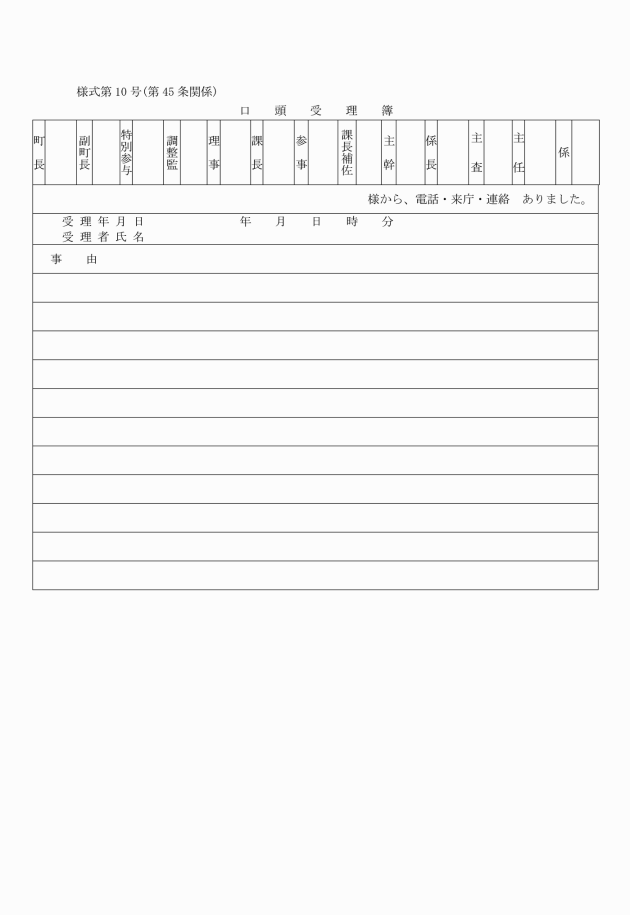

第7章 補則

(口頭で受理した事案の取扱い)

第45条 口頭申出に係る事案で文書を徴する必要のないと認めるものは、口頭受理簿(様式第10号)に登載し、上司の決裁を受けて処理することができる。

2 口頭申出による事件で文書を徴しなければならないものについては、申出人に必要な指示を与え、所定の手続によらなければならない。

(電話による事務処理)

第46条 電話による往復事案で必要と認めるものは、電話処理簿にその要領を記載し、上司の閲覧に供しなければならない。

(庁外持ち出しの禁止)

第47条 文書は、庁外に持ち出すことができない。ただし、やむを得ない事情により、あらかじめ主務課長の許可を得たときは、この限りでない。

(部外者の閲覧)

第48条 関係職員以外の者で文書の閲覧を求めるものがあるときは、差し支えないと認める者に限り、主務課長の承認を得て閲覧させることができる。

(その他)

第49条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、文書主管課長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町文書取扱規程(平成14年紀宝町規程第3号。以下「合併前の訓令」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の訓令により保存されている文書の保存期間については、なお合併前の訓令の例により、その期間は通算する。

附則(平成18年訓令第54号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

附則(平成19年訓令第2号)抄

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

第2条 この訓令の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

2 前項の場合において、改正後の第1条、第2条、第5条、第7条、第8条、第9条及び第12条の規定は適用せず、改正前の第1条、第2条、第5条、第7条、第8条、第9条及び第12条の規定は、なお効力を有する。この場合において、(略)第2条の規定による改正前の紀宝町文書取扱規程第22条第3項中「助役」とあるのは「副町長」と、様式第5号中「助役」とあるのは「副町長」と、様式第7号中「助役」とあるのは「副町長」と、様式第10号中「助役」とあるのは「副町長」と(略)する。

附則(平成20年訓令第9号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成28年訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年訓令第6号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附則(平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成31年訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和4年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各訓令の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。

3 この訓令による改正前の各訓令に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和6年訓令第12号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

文書の種類 | 文書の区分 | 説明 |

法規文書 | 1 条例 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により、町が議会の議決を経て制定したもの |

2 規則 | 地方自治法第15条の規定により、町長が制定したもの | |

公示文書 | 1 告示 | 法令の規定又は権限に基づき、広く管内一般に公表するもの |

2 公告 | 告示以外のもので一定の事実について公表し、広く一般に周知させるもの | |

令達文書 | 1 訓令 | 法令の範囲内で町長等補助機関の権限に属する事務について規定するもの及び職員に対して発する命令 |

2 指令 | 特定の個人又は団体からの申請、出願等に対し、許可、不許可等の処分の意志を表示するもの及び特定の個人、団体に対して指示又は命令等一定の処分の意志を表示するもの | |

往復文書 | 1 照会 | 行政機関相互に、又は住民等に対して特定の事項を問い合わせるもの |

2 依頼 | 事務処理その他について依頼するもの | |

3 回答 | 照会又は依頼に対して応答するもの | |

4 通知 | ある一定の事実、処分又は意志を特定の相手方に知らせるもの | |

5 報告 | ある事実について、その事実又は経過を特定の者又は機関に対して知らせるもの | |

6 送付 | 物品等を相手方に送付し、受領を求めるもの | |

7 協議 | 相手方に対し、一定の事実を打ち合わせ同意を求めるもの | |

8 督促 | 相手方に対し、何らかの処置を促し求めるもの | |

9 請求 | 相手方に対し、一定の行為を求めるもの | |

10 諮問 | 一定の附属機関等に対し、一定事項について意見を求めるもの | |

11 答申 | 諮問を受けた附属機関等がその諮問を受けた事項について意見を述べるもの | |

12 進達 | 申請、願、請求書等を上級行政機関に取り継ぐもの | |

13 副申 | 申請、願、請求書等を進達する場合に、参考意見を添えて上級行政機関に具申するもの | |

14 建議 | 附属機関が、その属する行政機関その他関係機関に対しその調査審議した事項に関して将来の行為について意見や希望を申し出るもの | |

15 上申 | 意見又はある事実を正当な理由がある場合、上司又は行政機関に申し出るもの | |

16 内申 | 意見又は事実を内々に報告し、機密上の処置を請うもの | |

17 申請(願) | 住民が行政機関に、又は行政機関が上級行政機関に対して許可、認可、補助等一定の行為を求めるもの | |

18 届け | 一定の事項について、権限のある機関に対して届け出るもの | |

庁内文書 | 1 復命 | 特定の事項について調査を命ぜられ、又は会議等に出席することを命ぜられた者が、その内容及び結果につき報告するもの |

2 願・届 | 職員が服務上のことで上司の許可を受ける場合又は服務上一定の事項について届出義務の課せられている場合に提出するもの | |

3 伺 | 事案の決定について上司の指揮又は決裁を求めるもの | |

4 辞令 | 職員の身分等について命令するもの | |

5 事務引継書 | 職員が担任する事務を後任者等に引き継ぐために作成するもの | |

その他の文書 | 1 表彰状 | 特定の個人又は団体の善行を賞揚し、これを一般に顕彰するため交付するもの |

2 感謝状 | 事務の遂行に援助又は協力したものに対して、感謝の意を表すために交付するもの | |

3 賞状 | 競技会等に出場したものに対し、その成績が優秀であった場合などに、これを賞するために交付するもの | |

4 請願書 | 国又は地方公共団体の機関に対して意見や希望を表明するもの | |

5 陳情書 | 公の機関に対し、特定の事項について適当な措置を講ずることを要求して、その実状を訴えるもの | |

6 その他 | 書簡、あいさつ、訴願関係文書、宣誓書、請書、契約書証明書、検収書及び放送文等 |